Der Weizensteinbrand (Tilletia caries) zählt zu den bedeutendsten samen- und bodenbürtigen Krankheiten im Winterweizenanbau. Die Infektion führt zur Bildung sogenannter Brandbutten anstelle von Samen in befallenen Ähren. Die Butten enthalten Millionen von Sporen und verbreiten einen charakteristischen Fischgeruch verursacht durch den Stoff Trimethylamin. Riecht es im Feld oder Erntegut nach Fisch, hat der Befall bereits massive Ausmaße angenommen. Resistente Sorten können Befall verhindern.

Mit Beizung und resistenten Sorten gegen Steinbrand

Besonders gefährdet sind Flächen, auf denen mehrfach ungebeiztes und ungeprüftes Saatgut verwendet wird. Erkrankte Pflanzen sind im Feld schwer zu erkennen und können Maschinen, Lager und Boden langfristig kontaminieren und erhebliche Vermarktungsprobleme verursachen. Zudem führt der Stoff Trimethylamin bei hohem Steinbrandbefall in der Tierernährung zu Problemen. Im integrierten und konventionellen Weizenanbau schützen wirksame fungizide Beizen die Weizenpflanzen. Dadurch hat der Weizensteinbrand im integrierten Anbau seit vielen Jahren keine nennenswerte Bedeutung. Weil dieser Beizschutz im ökologischen Landbau nicht flächendeckend zur Verfügung steht, hat Steinbrand dort immer eine gewissen Bedeutung behalten mit zunehmender Tendenz in jüngerer Vergangenheit.

Seit langem ist bekannt, dass Weizensorten in ihrer Anfälligkeit gegenüber Steinbrand differenzieren. In der Resistenzzüchtung sind rassenspezifische Resistenzgene beschrieben, die über entsprechende Zuchtprogramme in Weizensorten eingebracht wurden. Das Zuchtziel „Steinbrand-Resistenz“ hat vor allem in Weizen-Zuchtprogrammen für den ökologischen Landbau eine höhere Bedeutung. Da die Infektion mit Steinbrand auch von Sporen im Boden ausgehen kann, bietet sporenfreies geprüftes Saatgut alleine keinen vollen Schutz vor Befall. Vor allem bei bekanntem Auftreten von Steinbrand auf bestimmten Flächen oder im eigenen Betrieb bietet die Wahl einer resistenten Sorte den besten Schutz vor Befall. Im Rahmen der Sortenzulassung erfolgt keine Bewertung der Resistenz gegen Steinbrand. Vor dem Hintergrund der hohen Bedeutung der Sortenresistenz zur Bekämpfung von Steinbrand in betroffenen Betrieben ist die Kenntnis über eine unabhängige Sorteneinstufung insbesondere für ökologisch wirtschaftende Betriebe sehr wertvoll.

3-jähriger Versuch zur Resistenzeinstufung von Winter-Weizensorten

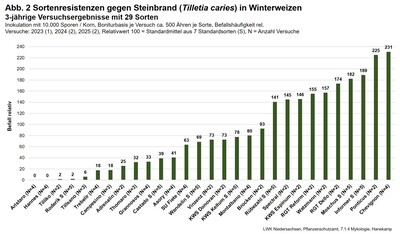

Seit 2023 wurden insgesamt 29 Sorten im Versuch getestet. Die Auswahl der Sorten erfolgte in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Ökolandbau der LWK Niedersachsen. Es wurden die Ergebnisse des Öko-LSV und die Anbaubedeutung in Niedersachsen berücksichtigt. Zusätzlich wurden weitere Sorten mit grundsätzlich großer Anbaubedeutung in Niedersachsen im Versuch berücksichtigt. Über alle Versuchsjahre wurden 7 Standardsorten mit unterschiedlich ausgeprägter Resistenz in jedem Versuch geprüft. In 2023 lag der Versuch an einem einzigen Standort und in 2024 und 2025 an je zwei Standorten. Ein Standort südlich von Hannover (NOM) ist durch lehmhaltigen Boden mit einer Ackerzahl von 85 bewertet und der zweite Standort westlich von Bremen (OL-S) kennzeichnet sich durch sandigeren Boden und einer Ackerzahl von 43. Je Sorte wurde eine Parzelle von ca. 1qm mit rund 350 ausgesäten Körnern angelegt. Alle daraus erwachsenen Ähren wurden auf Symptome bonitiert. Auf diese Weise wurden in jedem Versuch pro Sorte im Mittel ca. 500 Ähren in die Bonitur einbezogen. Jede Ähre mit Brandbutten (auch partielle Infektion) wurde als befallen bewertet. Das Verhältnis „Anzahl befallene Ähren“ zu „Anzahl Ähren gesamt“ ergibt das Merkmal Befallshäufigkeit in %.

Das Saatgut wurde vor der Aussaat mit 10.000 Sporen pro Korn inokuliert. Das Inokulum besteht aus einer Mischung von Steinbrandherkünften aus ganz Niedersachsen. Saatgutproben von Landwirten, die bei der Saatgutprüfung im Labor des Pflanzenschutzamtes eine hohe Kontamination aufwiesen, wurden zur Vermehrung von Inokulum ausgesät. Im Folgejahr wurde aus den Brandbutten neues Inokulum gewonnen und anteilig dem bereits vorhandenen Inokulum beigemischt. Auf diese Weise werden möglicherweise in der Praxis auftretende neue virulente Rassen im Inokulum berücksichtigt und eine Verschiebung der Rassen könnte durch eine veränderte Anfälligkeit bisher resistenter Sorten auffallen. Das Basisinokulum wird jährlich an hochanfälligen Sorten vermehrt und erhalten.

Ergebnisse – Hohe Sortendifferenzierung & hohe Reproduzierbarkeit zwischen den Jahren

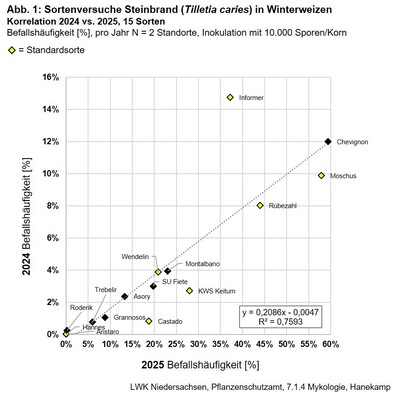

In Abbildung 1 sind die Ergebnisse von 15 Sorten abgebildet, die in 2024 und 2025 an je zwei Standorten geprüft wurden. Die Witterungsbedingungen haben im Jahr 2025 zu deutlich höheren maximalen Befallswerten von bis zu 60% gegenüber 15% in 2024 geführt. Die Ergebnisse differenzieren zudem sehr stark zwischen den Sorten. Die Sorten Aristaro und Hannes zeigten keine einzige befallene Ähre und sind deshalb in der Abbildung nur als ein Punkt bei 0% sichtbar, dicht gefolgt von der Sorte Roderik mit ebenfalls sehr geringem Befall.

Zu den anfälligsten Sorten dieser Gruppe gehören Chevignon, Informer, und Moschus. Die Sorten zeigten in beiden Jahren den höchsten Befall. Die hohe Korrelation der Befallswerte zwischen den Jahren und Orten (siehe Tabelle 1) unterstreicht die hohe Reproduzierbarkeit der Ergebnisse selbst bei sehr unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Aufgrund dieser hohen Korrelation werden im Folgenden Ergebnisse von Sorten gezeigt, die bisher lediglich in zwei Versuchen geprüft wurden. Während der 3-jährigen Versuchsdurchführung wurden insgesamt 29 Sorten geprüft. Als Relativwert 100 diente der Mittelwert der Befallshäufigkeit der 7 Standardsorten nach Jahren und Standorten (siehe Tabelle 2).

|

Tab.1: Korrelationskoeffizienten (rp) zwischen Orten und Jahren |

|||||

|

2023 NOM |

2024 NOM |

2024 OL-S |

2025 NOM |

2025 OL-S |

|

|

2023 NOM |

1 |

||||

|

2024 NOM |

0,894** |

1 |

|||

|

2024 OL-S |

0,833** |

0,621** |

1 |

||

|

2025 NOM |

0,698* |

0,799** |

0,918** |

1 |

|

|

2025 OL-S |

0,733* |

0,876** |

0,917** |

0,942** |

1 |

|

* = p < 0,05; ** = p < 0,01; 2-seitig |

|||||

|

Tab.2: Ø Befallshäufigkeit der 7 Standardsorten nach Jahren und Standorten |

||

|

Jahr |

Standort |

Befallshäufigkeit [%] |

|

2023 |

NOM |

7,2 |

|

2024 |

NOM |

7,6 |

|

2024 |

OL-S |

2,9 |

|

2025 |

NOM |

29,4 |

|

2025 |

OL-S |

29,7 |

|

Standardsorten: Roderik, Castado, Wendelin, KWS Keitum, Rübezahl, Informer, Moschus |

||

In Abbildung 2 sind die relativen Befallswerte aller geprüften Sorten als Mittelwert über mehrere Versuche dargestellt. Die Sorten differenzieren in ihren Befallswerten sehr deutlich. Vollständig Resistente Sorten wie Aristano und Hannes zeigten keine einzige befallene Ähre in den Versuchen. Die Sorten Tilliko und Roderik waren mit Werten deutlich unter 0,5% befallener Ähren in Einzelversuchen ebenfalls hoch widerstandsfähig gefolgt von den ebenfalls sehr gesunden Sorten Trebelir und Campesino. Unter den anfälligen Sorten wurden Befallswerte von bis zu 18% in 2024 und 69% befallene Ähren in 2025 erreicht.

Fazit

Im aktuellen Sortiment an Weizensorten bestehen sehr große Unterschiede in der Resistenz gegenüber Steinbrand. Es gibt einige resistente Sorten, die vor allem im ökologischen Landbau von Bedeutung sind. Durch die Wahl einer resistenten Sorte kann Steinbrandbefall sehr effektiv bekämpft und sogar vollständig verhindert werden. Insbesondere Betriebe, in denen Steinbrand bereits ein Thema ist, sollten neben der Saatgutprüfung die Sortenwahl als wichtiges Instrument der vorbeugenden Bekämpfung nutzen. Die Resistenzzüchtung arbeitet aktuell intensiv daran, weitere Resistenzgene zu identifizieren und bekannte Resistenzgene in neue Sorten einzukreuzen.