Resistenzen haben in zahlreichen Unkrautarten sehr stark zugenommen, neben den Schadgräsern nehmen längst verdrängte Unkräuter regional in beeindruckender Menge zu, gleichzeitig nehmen verfügbare Herbizidwirkstoffe zulassungsbedingt ab und Erträge sind zukünftig nicht nur in Grenzlagen gefährdet. Anfragen und Rückmeldungen zu unwirksamen Herbizidmaßnahmen nehmen im Frühjahr 2025 besonders zu. Was kann der Praktiker und Lohnunternehmer tun? Neben der Chemie ist immer mehr pflanzenbauliches Wissen gefragt - eine gute Unkrautbekämpfung beginnt bereits mit der Saatvorbereitung!

Von Resistenzgefährung betroffen sind, neben den dikotylen (zweikeimblättrigen) Unkräutern, besonders die monokotylen (einkeimblättrigen) Schadgräsern wie Ackerfuchsschwanz und Weidelgras, da hier eine besonders hohe Mutationsneigungen möglich ist und die Selektion durch häufigen Einsatz der ACCase Hemmer und der ALS-Hemmer eine Resistenzentwicklungen beschleunigt.

Entwicklung der multiplen Resistenzen bei ALOMY in Niedersachsen

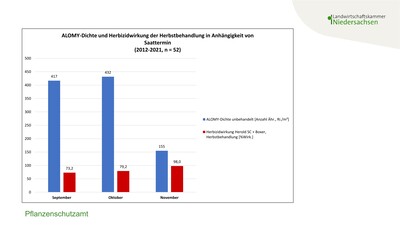

Beim Ackerfuchsschwanz steigen die Resistenzfunde in Niedersachsen für die Wirkstoffgruppe der ALS-Hemmer (Mesosulfuron + Iodosulfuron) seit 2007, Cycloxydim und Flufenacet seit 2009 und Clethodim seit 2014 in Niedersachsen stetig an. Auch Weidelgrasarten folgen der Resistenzentwicklung analog dem Ackerfuchsschwanz, allerdings deutlich schneller! Es gibt immer häufiger Getreidebestände, die aufgrund hoher Anteile von Schadgräsern daher nicht mehr geerntet werden konnten! Multiple Resistenzen gegenüber mehreren Wirkstoffgruppen auf einem Feld werden in Niedersachsen an jeder dritten eingesendeten Verdachtsprobe für Ackerfuchsschwanz nachgewiesen, diese Standorte sind durch eine Nachauflaufbehandlung mit ACCase- bzw. ALS-Hemmern und auch durch Mischungen dieser Wirkstoffgruppen nicht mehr zu bekämpfen, der Anteil dieser „Supermutanten“ nimmt zu! Auch beim Weidelgras nehmen die Anteile an multiplen Herbizidresistenzen zu.

Beschleunigen Mischungen von Wirkstoffgruppen eine Resistenzentwicklung?

In den Herbizidversuchen der LWK Niedersachsen zeigen Nachauflaufbehandlungen mit Mesosulfuron sinkende Wirkungsgrade, besonders bei dem Einsatz eines mesosulfuronhaltigen Herbizides im Herbst. Aber auch viele Frühjahrsmaßnahmen sind teilweise wirkungslos und im Extremfall kann auf diese Maßnahme dann verzichtet werden. Nachhaltige Unkrautbekämpfung erreicht man mit Wirkungsgraden über 97 %, diese Wirkung war letztmalig nur kurz nach Zulassung des Wirkstoffs festzustellen. Die Wirkungsgrade fallen in dem Augenblick, wenn erste Unkrautpflanzen auf einem Schlag eine beginnende Herbizidresistenz ankündigen. Sind bereits erste Nester von Unkräutern zu erkennen, haben sich vermutlich erste Resistenzen entwickelt. Die Nester von unbeeindruckten Schadgräsern und Unkräutern nach Herbizideinsatz werden mit jeder Vegetation größer, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden und die Samen sich über Mähdrescher oder Bodenbearbeitungsgeräte ausbreiten können. Dazu im Vergleich zeigen Fehler bei der Bodenbearbeitung diese „Nesterstrukturen“ eher nicht. Sofortiges Handeln ist notwendig, ansonsten sind möglicherweise in 3-5 Jahren die Nachauflaufbehandlungen in weiten Regionen gegen Schadgräser (insbesondere Ackerfuchsschwanz und Weidelgras) aber auch bei resistenzgefährdeten Unkräutern im Frühjahr wirkungslos!

In den schwer bekämpfbaren Ackerfuchsschwanzproben ist festzustellen, dass auch Wirkstoffmischungen von unterschiedlichen Wirkstoffgruppen am Beispiel von Mesosulfuron plus Pinoxaden nicht besser wirken als die Einzelwirkstoffe. Dort wo aber die eine oder andere Wirkstoffgruppe nicht mehr wirkt, wird nach der jeweils anderen Wirkstoffgruppe selektiert. Theoretisch wird so die Bildung von multiplen Resistenzen also sogenannten „Supermutanten“ beschleunigt.

Maßnahmen zur Entschleunigung von drohenden Resistenzentwicklungen

Welche Möglichkeiten bleiben bei vorhandener Herbizidresistenz?

Haben sich Herbizidresistenzen erst mal im Betrieb etabliert, werden sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die Erntetechnik auf weiteren Flächen ausbreiten. Ein Hygienekonzept zur regelmäßigen Reinigung der Erntetechnik beim überbetrieblichen Einsatz hilft, die Resistenz von Schadgräsern nicht in andere Betriebe weiterzutragen. Auch sollten Standorte mit resistenten Ungras/Unkrautpopulationen zuletzt geerntet werden, um eine innerbetriebliche Ausbreitung einzudämmen.

Die nachhaltige Unkrautbekämpfung in resistenten Unkrautpopulationen ist aber erst durch massive Anpassungen der Fruchtfolge möglich. Die anzubauende Kultur muss sich nach der nachgewiesenen Herbizidresistenz richten. Es können nur noch Wirkstoffe eingesetzt werden, die tatsächlich noch eine Wirkung haben, so zum Beispiel bei einer multiplen Herbizidresistenz von Ackerfuchsschwanz der Wirkstoff Propyzamid (Kerb flo). Damit beschränkt sich die Auswahl auf den Raps oder weitere Kulturen, wie zum Beispiel Sommerungen (Sommerweizen, Sommergerste), die aufgrund des Auflaufverhaltens von Ackerfuchsschwanz nur einen sehr geringen Unkrautbesatz zulassen. Besonders effektiv hat sich der „mehrjährige Anbau von Ackerfuttergras oder Grasvermehrung“ auf betroffenen Flächen erwiesen.

Eine einmal resistente Unkrautart verbleibt auf der Fläche, allerdings kann sich die Unkrautdichte durch konsequente Anwendung der beschriebenen Maßnahmen derart vermindern, dass ein regulärer Marktfruchtanbau wiederbeginnen kann. Eine Anbaupause ist in Abhängigkeit von der Überlebensdauer der Unkrautsamen im Boden auszurichten. Je nach Bodenart, der biologischen Bodenaktivität und den ackerbaulichen Einflüssen können resistente Ackerfuchsschwanzpopulationen bis zu 10 Jahre im Boden überleben, Flughafer sogar bis zu 12 Jahre, Trespen nur 2-3 Jahre und Windhalm und Weidelgras mindestens bis zu 5 Jahre. Unter norddeutschen Bedingungen auf Marschböden konnte sich nach einer 6-jährigen Anbaupause einer Wintergetreideart der Unkrautbesatz der resistenten Ackerfuchsschwanzpopulation derart vermindern, dass ein wirtschaftlicher Marktfruchtanbau dann wieder vertretbar ist. Allerdings bleibt er das nur für einen begrenzten Zeitraum, wenn die flankierenden Maßnahmen nicht langfristig beibehalten werden.

Je umfassender die Maßnahmen umgesetzt werden, umso besser! Je nach Unkrautart sind aber die einzelnen Maßnahmen unterschiedlich effektiv zu bewerten. Auf Flächen, wo erstmals eine Herbizidresistenz zu beobachten ist, kann ein einmaliges Unterpflügen, gefolgt von einem mehrjährigen Pflugverzicht die weitere Ausdehnung einer resistenten Population mindern. Mit zunehmendem Anteil von Sommerungen und Blattfrüchten in der Fruchtfolge wird eine nachhaltige Reduktion des Samenpotentials erreicht, da die Samen von Ungräsern nur eine begrenzte Zeit keimfähig sind und nach der Bodenbearbeitung zur Sommerung deutlich vermindert auflaufen. Ein jährlicher Wechsel zwischen Blatt- und Halmfrucht kann die Verunkrautung mit Windhalm oder Ackerfuchsschwanz, im Vergleich zu Fruchtfolgen mit 67 % Getreideanteil, fast halbieren. Sorten mit guter Konkurrenzkraft sowie homogene, lückenfreie Bestände helfen ebenfalls den Unkrautbesatz zu unterdrücken und unterstützen so ein effektives Resistenzmanagement.

Resistenzmanagement durch Bodenbearbeitung

Eine angepasste, flache Bodenbearbeitung unterstützt die Resistenzvermeidung und verbessert die Strohrotte. Eine gleichmäßige Stroh- und Spreuverteilung fördert den gleichmäßigen Aufgang der Unkrautsamen, wodurch das spätere Unkrautpotenzial in der Kultur gesenkt wird. Beim Ackerfuchsschwanz sind jedoch Keimpausen von sechs bis acht Wochen häufig.

Ein zusätzlicher Arbeitsgang mit der Crosskill-Walze nach dem Grubbereinsatz verbessert die gleichmäßige Unkrautentwicklung, besonders wenn ein zweiter Grubberstrich nach später Ernte nicht mehr möglich ist. Ultraflach arbeitende Grubber vergraben Unkrautsamen weniger stark als Geräte mit 10–15 cm Tiefe.

Empfohlen sind häufigere und flache Bodenbearbeitungen vor dem Kulturauflauf. Eine angepasste Fruchtfolge schafft dabei mehr Spielraum für die Bearbeitung und trägt zur effektiven Unkrautkontrolle bei.

Weiterhin ermöglicht moderne Saattechnik mit minimaler Bodenbewegung einen reduzierten Neuauflauf von Ackerfuchsschwanz nach der Saat. Die Erstellung eines einheitlichen und feinkrümeligen Saatbettes auf Saattiefe bewirkt, neben einem gleichmäßigen Getreidebestand, auch ein rasches Auflaufen der Ungräser. Besonders wenn der Saattermin nicht verfrüht, sonders ortsüblich „normal“ gewählt wird, also gegenüber früher bewusst hinausgezögert wird, kann durch diese „Scheinsaatbett“ oder auch „falsches Saatbett“ genannt eine besondere Situation geschaffen werden. In dieser besonderen Situation wird eine erste „Welle“ des Ackerfuchsschwanzes nach der Keimruhe, noch vor der Kultur, gleichmäßiger und frühzeitiger auflaufen. So verbleibt ausreichend Zeit für den Einsatz von Striegeltechnik oder Glyphosat zur Ackerfuchsschwanzbekämpfung, noch bevor die Saat erfolgt. Wichtig ist in diesem Verfahren, dass nach dem Einsatz von Glyphosat keine weitere Bodenbearbeitung erfolgt, sonst würde erneut Ackerfuchsschwanz oder auch Weidelgras noch vor der Saat des Getreides auflaufen und durch Bodenherbizide nur schwer erfassbar sein. Wichtig ist auch das der Saatgutablagetiefe künftig mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, nur eine gleichmäßige Ablage aus tieferen Bodenschichten lassen den Einsatz von Herbiziden und Striegel kulturverträglicher gestalten. Der Saatgutablagetiefe wird nach dem Wegfall von Flufenacet und spätestens beim Einsatz von neuen Herbiziden eine besonders wichtige Rolle zufallen. Neue Wirkstoffe kommen zwar nicht vor 2027/2028, erfordern aber dann Erfahrung und eine sichere Hand bei der Ablagetiefe aus Verträglichkeitsgründen.

Ein Saattermin sollte nicht zu früh erfolgen, erst erwarteter Niederschlag lässt auch Herbizide wirken. Ein Satttermin ist dann optimal, wenn die Anwendung von Herbiziden auch zeitnah möglich ist. Insbesondere bei eher trockenen Bodenbedingungen kann so noch die Restfeuchte direkt nach der Saat die Wirkung von Bodenherbiziden unterstützen.

Vor dem erwarteten Niederschlag sollte das Bodenherbizid ausgebracht, um dann möglichst verlustarm seine Wirkung zu entfalten. Weiterhin kann der Einsatz eines Striegels bereits im Herbst effektive Arbeit leisten, besonders wenn er flexibel als „Blindstriegeln“, also kurz vor Auflauf der Kultur im Herbst unter trockenen Bedingungen eingesetzt wird. Die Wahl, ob dem Blindstriegel oder dem Herbizid der Vorrang gegeben wird, ist damit witterungsabhängig jedes Jahr neu zu prüfen. Ein Striegel kann zwar auch im Nachauflauf nach dem Herbizideinsatz gegen Ackerfuchsschwanz effektiv unterstützen, erfordert aber dann striegelverträglichere Sorten und möglicherweise eine höhere Saatdichte.

Erst durch eine Kombination der einzelnen flankierenden Maßnahmen wie optimierte Stoppelbearbeitung und Saatbettvorbereitung, Scheinsaatbett, Saattermin, Saatbettablagetiefe, Sortenwahl und Einsatz eines Striegels wird die Unkrautbekämpfung auf ein neues Wirkungsniveau gesetzt und der Herbizideinsatz im Herbst besonders effektiv. Nur so kann einer weiteren Resistenzentwicklung nachhaltig entgegengewirkt werden.

Zusammenfassend sind nachfolgende Punkte für ein effektive Resistenzvermeidung wichtig:

- Mehr Untersuchungen nach Mutation: Eine Resistenz noch vor einer Selektion frühzeitig zu erkennen geht nur, wenn Untersuchungen auf Mutation einer Unkrautpopulation ermittelt werden, nur so ist es möglich gezielt reagieren zu können. Gegenmaßnahmen sind nur effektiv, wenn die vorhandene Resistenz noch auf einem niedrigen Level vorliegt, also nur sehr wenige Biotypen die Resistenz in sich tragen und noch durch „Gegenselektion“ eliminiert werden können.

- Pflanzenbaulich flankierende Maßnahmen sind unbedingt fest einzuplanen:

- Frühzeitige und intensive Stoppelbereitung und Saatbettvorbereitung feinkrümelig und ultraflach bis flach auf Saathorizont vorbereiten, bei Bedarf walzen, um später eine gleichmäßige Saatablage zu ermöglichen und frühzeitige Keimbedingungen für Ackerfuchsschwanz zu schaffen.

- Scheinsaatbett ruhen lassen und Ackerfuchsschwanz vor Saat mit Glyphosat oder Striegel entnehmen, um so bereits vor der Kultur die Ungrasdichten und „resistente Potentiale“ zu vermindern.

- Normale ortsübliche Saattermine für WW im Oktober wählen und auf Frühsaattermine im September zu verzichten.

- Saatdichten erhöhen um mindestens 10-20 %.

- Sortenwahl anpassen, konkurrenzstarke frohwüchsige Bestandesdichtetypen mit guter Unkrautunterdrückungsleistung bevorzugen, gegebenenfalls Einsatz von Hybridsaatgut prüfen.

- Herbizid oder Striegel witterungsbedingt optimiert einsetzten.

- Optimale Reinigung der Erntetechnik um eine Verschleppung zu verhindern.

Fazit: Erst durch eine Kombination der einzelnen flankierenden Maßnahmen wie optimierte Stoppelbearbeitung und Saatbettvorbereitung, Scheinsaatbett, Saattermin, Saatbettablagetiefe, Sortenwahl und Einsatz eines Striegels wird die Unkrautbekämpfung auf ein neues Wirkungsniveau gesetzt und der Herbizideinsatz im Herbst besonders effektiv. Nur so kann einer weiteren Resistenzentwicklung nachhaltig entgegengewirkt werden.