Winterweizen steht während der gesamten Vegetationsperiode unter dem Druck verschiedenster Krankheiten – gleichzeitig nimmt die Zahl wirksamer Fungizide stetig ab. Umso wichtiger wird die Wahl der richtigen Sorte: Denn blattgesunde Sorten mit stabiler Resistenz ermöglichen es, den Fungizideinsatz deutlich zu reduzieren – ohne wirtschaftliche Einbußen. Dieser Artikel zeigt, wie das Zusammenspiel aus Sortenwahl und angepasster Fungizidstrategie zum Schlüssel für einen erfolgreichen und wirtschaftlichen Weizenanbau wird.

Ertragsrelevante Blattkrankheiten im Weizen

In niedersächsischen Weizenversuchen der vergangenen 20 Jahren traten im wesentlichen Septoria-Blattdürre (Septoria tritici), Gelbrost (Puccinia striiformis) und Braunrost (Puccinia triticina) als ertragsrelevanteste Blattkrankheiten auf. Der echte Mehltau (Blumeria graminis) und die DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repentis) waren mit regionalen Hotspots deutlich weniger etragsrelevant.

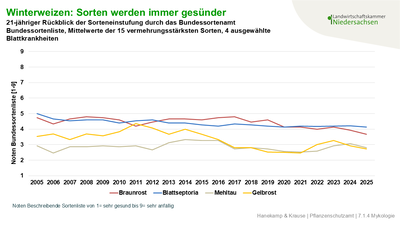

Gelbrost gewann seit 2012 durch die Überwindung wichtiger Resistenzgene als ertragsmindernde Blattkrankheit an Bedeutung. Der Pilz benötigt mild-feuchte Bedingungen bei optimalen 10 – 20°C. Zu hohe Temperaturen über 25 °C hemmen die Ausbreitung. Braunrost entwickelt sich besonders gut bei warm-trockener Witterung mit Temperaturen über 25 °C in Verbindung mit Taubildung. In den letzten Jahren tritt Braunrost zunehmend früher in der Saison auf und sorgt in anfälligen Sorten für signifikante Ertragseinbußen. Die Sortenresistenzen gegen Gelb- und Braunrost beruhen wesentlich auf einzelnen Resistenzgenen. Deshalb kann die Sortenresistenz einerseits sehr hoch ausgeprägt sein aber durch neue Rassen andererseits auch schnell und vollständig verloren gehen. Der Mittelwert der Gelbrosteinstufung für alle seit 2020 zugelassenen Sorten liegt laut Bundessortenliste 2024 mit 2,5 (Spanne von 1 = sehr gesund bis 5 = mittel) auf einem guten Niveau. Der entsprechende Wert für Braunrost liegt mit 3,4 (Spanne von 1 = sehr gesund bis 8 = stark bis sehr stark anfällig) um etwa einen Notenpunkt schlechter. Die Spanne der Einzelwerte sowohl bei Gelb- als auch bei Braunrost zeigt, dass es neben hoch resistenten Sorten auch Sorten mit hoher bis sehr hoher Anfälligkeit gibt. Hier kann über die Sortenwahl eine wirksame, kostengünstige Maßnahme gegen beide Rostarten genutzt werden. Aufgrund schneller potentieller Erregeranpassung kann sich das Resistenzniveau einzelner Sorten jährlich verändern. Daher sind wirksame Fungizide enorm wichtig. Gegen Braun- und Gelbrost sind das aus der Gruppe der Azole zum Beispiel Tebuconazol oder Metconazol. Darüber hinaus wirken Strobilurine sehr gut vorbeugend und anhaltend gegen Roste. Die Gruppe der Carboxamide zeigt gegen Gelbrost gute Leistungen wobei im Weizen-Braunrost seit wenigen Jahren Mutationen auftreten, die zu einer reduzierten Wirksamkeit im Feld führen können.

Zu Beginn der 2000er dominierte noch die Septoria-Blattdürre als ertragsrelevanteste Krankheit. Septoria benötigt Ausgangsbefall vor Ort, feucht-nasse Bedingungen mit Regen zur Verteilung der Sporen und zur rund 36 Stunden Blattnässe zur Infektion. Abgesehen von den Küstenregionen hat die Ertragsrelevanz von Septoria in Niedersachsen in den letzten Jahren auch aufgrund der zunehmend trocken-warmen Frühjahrswitterung abgenommen. Die Sortenresistenz gegen Septoria besteht aus einem Zusammenwirken vieler Resistenzgene und ist deshalb dauerhafter. Basierend auf den Noten der Bundessortenliste 2024 liegt die Einstufung aller seit 2020 zugelassenen Sorten im Mittel bei einem Wert von 3,8 (Spanne von 3 = gesund bis 5 = mittel). Dieses befriedigende Resistenzniveau mit wenig Streuung zeigt, dass sich über die Sortenwahl zwar ein gewisser Schutz erreichen lässt, aber eine hoch wirksame Vorbeugung bei hohem Infektionsdruck nicht gewährleistet ist. Hier ist der Einsatz von Fungiziden ein wichtiger Baustein für eine integrierte Septoriabekämpfung. Insbesondere Mefentrifluconazol gefolgt von Prothioconazol sind potentente Azole mit vorbeugender und begrenzter kurativer Leistung. Auch Fenpicoxamid (QiI) und der Multi-Site Wirkstoff Folpet sind potente und wichtige Bausteine für ein sinnvolles Resistenzmanagement der Fungizidwirkstoffe gegen Septoria.

Der echte Mehltau benötigt hohe Luftfeuchtigkeit bei geringer Lichtintensität und ist in einem sehr breiten Temperaturbereich von 1-30 °C bei optimalen 20-24 °C aktiv. Durch den breiten Temperaturbereich tritt der Pilz häufig vor dem Schossen in anfälligen Sorten auf Standorten mit hoher Stickstoffnachlieferung auf. Der Mittelwert der Mehltaueinstufung für alle seit 2020 zugelassenen Sorten liegt laut Bundessortenliste 2024 mit 2,7 (Spanne 2 = gesund bis sehr gesund bis 6 = mittel bis anfällig) auf einem guten Niveau. Die Wahl einer resistenten Sorte und eine bedarfsgerechte N-Düngung sind die wirksamsten vorbeugenden Maßnahmen gegen Mehltau. Zur protektiven Bekämpfung des Pilzes stehen im Weizen spezielle Mehltaufungizide (z.B. Morpholine, Cyflufenamid, Proquinazid, etc.) zur Verfügung, die aber zum Teil aufgrund einer Anpassung des Erregers nicht mehr voll wirksam sind.

Genetischer Pflanzenschutz: Zuchtfortschritt nutzen!

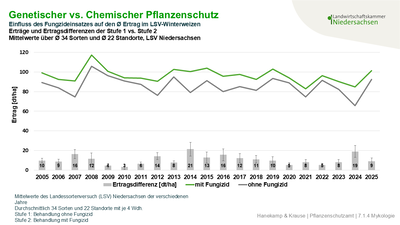

Die Sortenwahl ist die wichtigste Entscheidung zur Krankheitsvorbeuge im Rahmen des Integrierten Pflanzenschutzes. Langjährige Versuchsreihen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen belegen: Mit einer blattgesunden Sorte sind signifikante Einsparungen bei Fungiziden möglich und zudem ökonomisch sinnvoll.

Gesunde Sorten bringen stabilere Erträge!

Den größten Einfluss auf den Krankheitsdruck haben die Frühjahrswitterung und die Sortenresistenz. Vor allem 2014 sticht aufgrund der damals neuen, virulenten Gelbrostrasse „Warrior“ mit ertragsrelevantem Auftreten negativ heraus. Auch das Jahr 2024 war ein Jahr mit hohem Krankheitsdruck. Dies schlägt sich auch in der rel. hohen Ertragsdifferenz zwischen den beiden Stufen nieder. Gesunde Sorten zeichnen sich gerade in Jahren mit hohem Krankheitsdruck durch stabile Erträge aus. Ab 2014 ist an den sinkenden Differenzen der Erfolg der Resistenzzüchtung vor allem gegen Gelbrost abzulesen. In gesunden Sorten entstehen aufgrund der Sortenresistenzen auch in Jahren wie 2014 und 2024 nur geringere Ertragsdifferenzen zwischen den beiden Stufen. Dieser Effekt kann in den Ergebnissen der Landessortenversuche (Webcode: 01044596) abgelesen und direkt bei der Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Sorte genutzt werden.

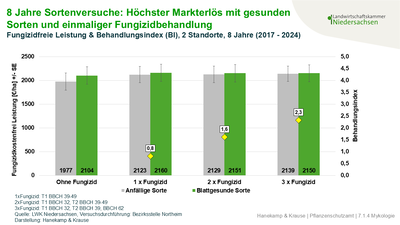

Resistente Sorten zahlen sich aus!

Resistente Sorten auch in 2024 ökonomisch im Vorteil!

Selbstverständlich ist die Blattgesundheit nur ein Kriterium unter vielen bei der Sortenwahl. Dazu gehören die Backqualität, die Halmstabilität, die Resistenz gegen Halmbasiserkrankungen oder Ährenfusarium und auch die Winterhärte. Dennoch sollten bei der Sortenwahl die oben beschrieben positiven Erlöseffekte der Blattgesundheit immer einbezogen werden, um das notwendige Maß an Fungiziden so gering wie möglich zu halten.

Wie erkenne ich gesunde Sorten?

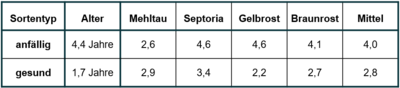

Bei der Sortenwahl sollten regelmäßig neue junge Sorten in den Blick genommen werden, da diese grundsätzlich gesünder sind als ältere Sorten. In den oben beschriebenen Versuchen sind gesunde Sorten durch die 3&3 Regel definiert. Sie lautet wie folgt: Gesunde Sorten sollten in der Beschreibenden Sortenliste bei den 4 Blattkrankheiten (Gelb- und Braunrost, Mehltau und Septoria) im Mittel mit Note 3 oder niedriger eingestuft und im Aussaatjahr nicht älter als drei Jahre sein. Diese Charakterisierung des Sortentyps „gesund“ hat sich in mehrjährigen Versuchen unter niedersächsischen Bedingungen bewährt. Je jünger die Sorte, desto weniger Zeit hatten insbesondere die Rostpilze die Sortenresistenzen durch Anpassung zu überwinden. Dieser Sortentyp „gesund“ erzielte mit einer Fungizidanwendung eines breit wirksamen Azol-Carboxamid Produktes im Fahnenblattstadium sowohl in mehrjährigen Versuchen als auch unter dem hohem Befallsdruck im Einzeljahr 2024 den höchsten Erlös. In Tabelle 2 sind Sorten aufgeführt, die nach der genannten 3&3 Regel aus gesund eingestuft werden. Berücksichtig wurden Sorten mit einer Vermehrungsfläche von über 100 ha. Die Versuche belegen, dass insbesondere eine gute Resistenz gegen Gelb- und Braunrost deutliche Einsparungen bei Fungiziden bei höchsten ökonomischen Erträgen ermöglicht.